Comment une vieille valise a révélé une fortune familiale cachée, perdue sous le régime nazi ?

Une valise ancienne révèle une fortune familiale cachée

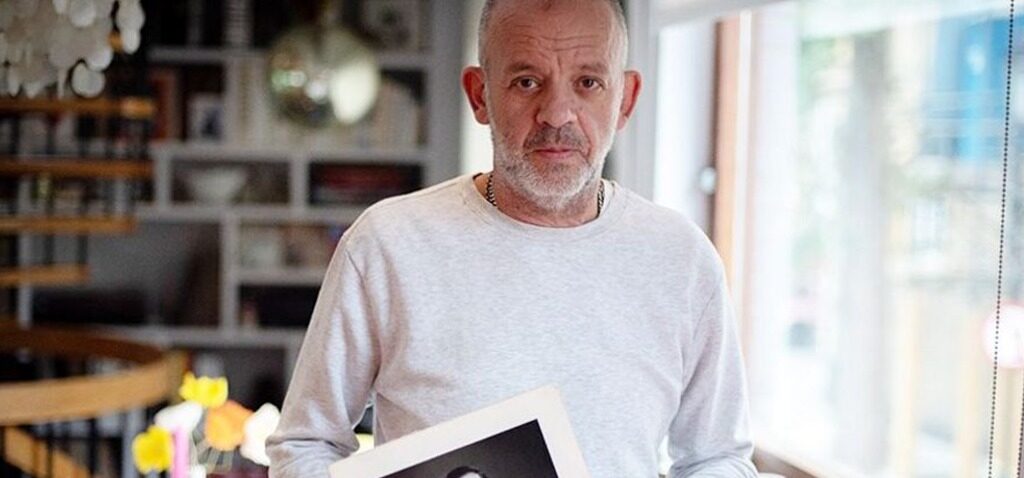

Tout a commencé avec une valise cachée sous un lit. En 2009, Antony Easton a perdu son père, Peter. En explorant les affaires de son père dans son appartement à Lymington, il a découvert une petite valise en cuir brun. À l'intérieur se trouvaient des billets de banque allemands impeccables, des albums photo et un certificat de naissance.

Peter Roderick Easton, qui se vantait de son "anglaisité", était en réalité né et élevé en Allemagne avant la guerre. Son vrai nom était Peter Hans Rudolf Eisner, membre d'une des familles juives les plus riches de Berlin. Les révélations dans la valise ont éclairé un passé que Antony connaissait à peine.

Des indices sur un passé troublé

Les photographies en noir et blanc offraient un aperçu de la vie précoce de Peter, très différente de l'enfance modeste d'Antony à Londres. Elles montraient des Mercedes avec chauffeur et des manoirs avec des escaliers ornés d'anges. Une photo inquiétante le montrait, à 12 ans, souriant avec des amis, un drapeau nazi flottant en arrière-plan.

Antony a ressenti que c'était une main tendue depuis le passé. Son père, homme sérieux, évitait de parler de son enfance. Antony se souvient d'un "sombre" mystère entourant son père, qui ne révélait que peu de choses sur son accent allemand léger.

Une fortune immense

Un indice majeur sur l'histoire familiale d'Antony est venu d'une œuvre d'art. Avec l'aide d'une amie parlant allemand, il a exploré une entreprise nommée Hahn'sche Werke, mentionnée dans les documents de la valise. Elle lui a envoyé une photo d'une peinture représentant une grande aciérie, probablement commandée par Heinrich Eisner, l'arrière-grand-père d'Antony.

Heinrich était l'un des hommes d'affaires les plus riches d'Allemagne au début du XXe siècle. Son entreprise produisait de l'acier tubulaire et possédait plusieurs propriétés à Berlin. À sa mort en 1918, il a laissé sa fortune à son fils Rudolf, qui avait survécu à la Première Guerre mondiale.

Les changements tragiques

Les notes dans la valise révélaient que Peter avait entendu des conversations inquiétantes entre ses parents concernant les menaces nazies. Adolf Hitler et ses partisans blâmaient les Juifs pour la défaite de l'Allemagne. Rudolf a tenté de rendre son entreprise indispensable au régime nazi, mais cela n'a pas duré.

En mars 1938, sous pression, Hahn'sche Werke a été vendu à un prix dérisoire à Mannesmann, un conglomérat industriel. David de Jong, auteur de "Nazi Billionaires", souligne qu'il est difficile de quantifier la richesse volée. La vente de Mannesmann à Vodafone en 2000 a été évaluée à plus de 100 milliards de livres, une partie de cet empire appartenait autrefois aux Eisner.

La fuite et la perte

Les Eisner ont réalisé qu'ils devaient fuir. Cependant, en 1937, toute famille juive quittant l'Allemagne devait céder 92 % de sa richesse. Martin Hartig, un conseiller fiscal, a proposé une solution. Ils ont signé des documents pour transférer leurs biens à Hartig, pensant qu'ils seraient protégés. Au lieu de cela, il a transféré les actifs à son nom.

Malgré la perte de leur fortune, la famille a réussi à fuir l'Allemagne en 1938. Des billets de train et des brochures retrouvés dans la valise d'Antony lui ont permis de retracer leur parcours. Ils ont voyagé à travers la Tchécoslovaquie et la Pologne, avant d'atteindre l'Angleterre en juillet 1939.

À la recherche de la fortune perdue

Antony a engagé une enquête pour découvrir ce qui était arrivé à la fortune des Eisner. Il a trouvé des documents sur leurs propriétés et possessions. Il a également localisé la peinture Eisenwalzwerk, maintenant au musée Brohan de Berlin. Les tentatives de restitution ont rencontré des obstacles, mais une percée est survenue avec des preuves reliant la vente à la persécution nazie.

La fille de Martin Hartig a affirmé que son père avait aidé les Eisner à fuir, mais d'autres membres de sa famille ont reconnu que leur ancêtre avait peut-être exploité les Eisner. Antony n'a pas de recours légal pour récupérer les biens de ses grands-parents, mais il y a de l'espoir pour les œuvres d'art volées.

Conclusion

Antony Easton a redonné vie au nom Eisner à travers ses recherches. En honorant son histoire familiale, il a compris que la restitution n'est pas seulement une question de biens matériels, mais de personnes et de leur héritage. Sa quête a transformé des souvenirs en réalités vivantes, perpétuant ainsi la mémoire de ceux qui ont souffert.